Aktuelles

Auszeichnung „Gute Bürgerbeteiligung“

Zum vierten Mal verleiht das Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung e.V. in Kooperation mit dem Berlin Institut für Partizipation die Auszeichnung “Gute Bürgerbeteiligung”. Bewerbungen sind bis 31. Mai 2026 möglich. Erstmals gibt es auch die Auszeichnung für Kinder- und Jugendbeteiligung. Kommunen oder zivilgesellschaftliche Organisationen können diese erhalten, wenn sie qualitativ hochwertige Beteiligungsprozesse durchführen.

25 Jahre Weltsozialforum: Der Geist von Porto Alegre

Neben der progressiven Politik steckt auch die postkapitalistische Weltbürgerbewegung in der Krise. Doch es gibt keine Alternative zum Optimismus schreibt Gerhard Dilger anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Weltsozialforums in der taz vom 3.2.26.

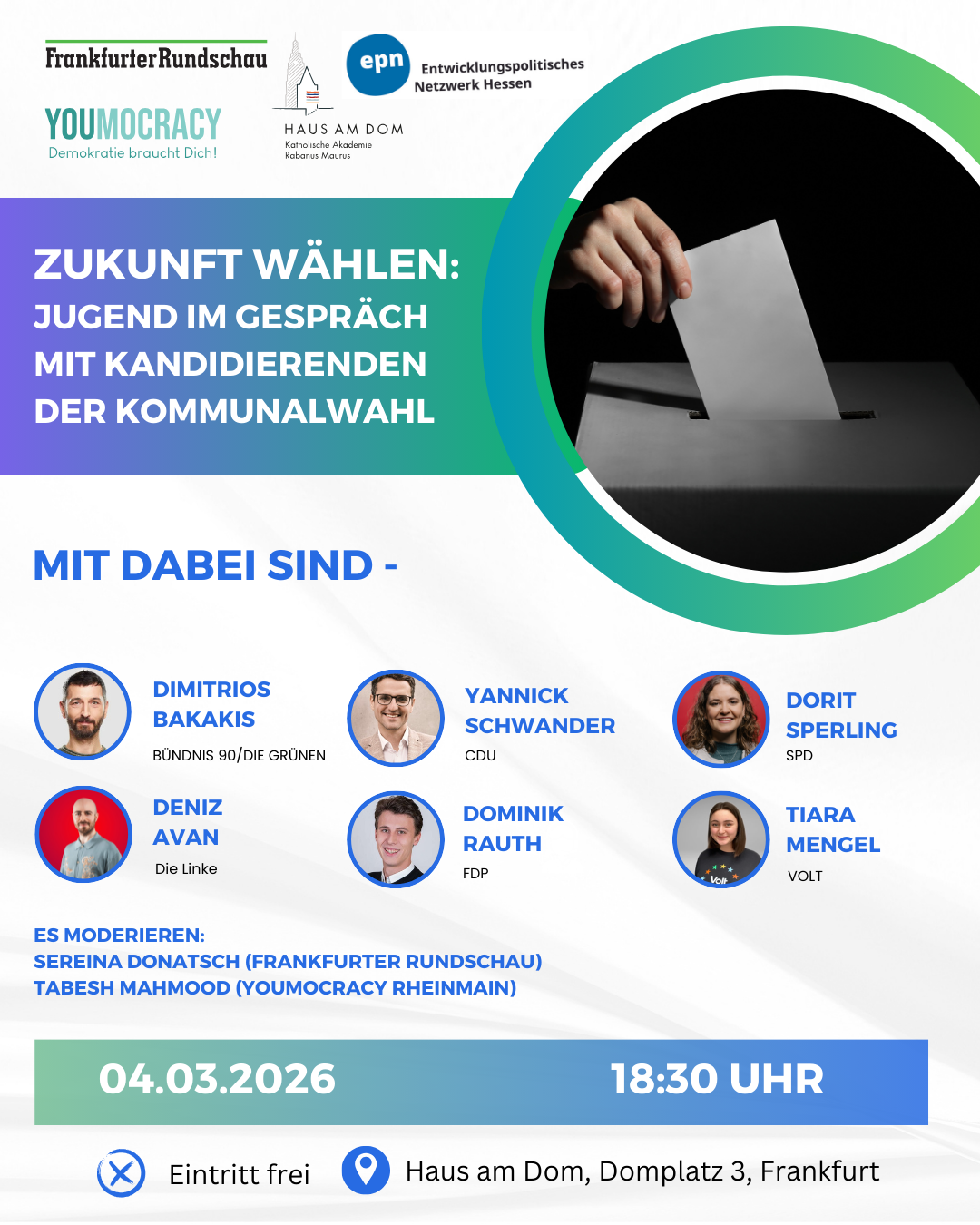

Jugend fragt – Politik antwortet

Wir organisieren eine Podiumsdiskussion mit Kandidierenden der Frankfurter Kommunalwahl. Damit auch junge Stimmen gehört werden, brauchen wir dich! Im Workshop am 04. Februar bereiten wir Themen und Fragen vor, denen sich die Politiker*innen bei der Podiumsdiskussion stellen müssen.

JETZT ANMELDEN! Per Mail an: info@epn-hessen.de oder per WhatsApp/ Signal an: 0157-55748005

04. Februar von 13:30 bis 16:30 Uhr in der Wittelsbacherallee 27 in Frankfurt (in den Räumen der Deutschen Friedensgesellschaft Frankfurt)

Der Workshop ist für alle jungen Frankfurter*innen zwischen 14 und 25 Jahren. Für den Workshop seid ihr vom Unterricht freigestellt.

FAIRWANDLER-Preis 2026

Dein Engagement zählt! Du bist 18–35 und hast nach einem weltwärts-Freiwilligendienst oder anderen prägenden Auslandserfahrungen eine Initiative mit gesellschaftlichem Mehrwert gegründet? Dann bewirb dich jetzt! 3.000 € Preisgeld + 12 Monate Coaching warten auf dich.

Referent:innen-Datenbank auf epn-hessen.de

Ab sofort finden Sie auf unserer Website eine öffentliche Referent:innen-Datenbank zu den Themen Globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Politische Bildung & Engagement, Wirtschaft & Gesellschaft sowie Methodik & Didaktik in Hessen. Um die Datenbank mit weiteren Expert:innen zu füllen und die Vernetzung in Hessen zu stärken, möchten wir Sie herzlich einladen, sich zu beteiligen.

Mit Ihrer Teilnahme machen Sie Ihre Expertise für Akteur:innen aus Bildung, Politik und Zivilgesellschaft sichtbar und ermöglichen so direkte Kontakte für Vorträge, Workshops oder Projekte. Ihre Daten werden nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht und können jederzeit aktualisiert oder gelöscht werden.

So geht’s: Füllen Sie das kurze Online-Formular aus und geben Sie Ihre Themenschwerpunkte an.

Zum Formular: epn-hessen.de/aufnahme-in-referentinnen-datenbank

Weiterleiten erwünscht! Kennen Sie Kolleg:innen oder Netzwerkpartner:innen, die sich in diesen Themen engagieren? Leiten Sie diesen Aufruf gerne weiter – gemeinsam stärken wir die Bildungslandschaft in Hessen!